In meinem mehrjährigen Beratungsalltag hatte ich immer wieder Fälle, bei denen nur ein Pflegegrad 1 attestiert wurde, obwohl der tatsächliche Hilfebedarf objektiv einem Pflegegrad 2 entsprach. Wenn ich die Betroffenen dann nach dem Autofahren fragte, wurde dies oft bejaht.

Könnte es also daran gelegen haben? Ist das Autofahren ein Ausschlusskriterium für Pflegegrad 2 und höher?

Die Vergabe eines Pflegegrades soll den tatsächlichen Unterstützungsbedarf eines Menschen widerspiegeln – so der Anspruch. In der Praxis aber scheint es manchmal, als spiele das Vorhandensein eines Autoschlüssels eine größere Rolle als jede körperliche oder mentale Einschränkung.

Manche Gutachter vertreten nämlich die Meinung: Wer noch Auto fährt, der kann ja nicht wirklich pflegebedürftig sein – und bekommt maximal Pflegegrad 1. Doch wie tragfähig ist dieses Argument? Und was sagen Rechtsprechung, Gesetzgebung und Fachwelt dazu?

Pflegegrad: Definition und Ziele

Zunächst ein kurzer Ausflug ins Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) , denn hier ist das Thema Pflegebedürftigkeit gesetzlich geregelt. Maßstab für die Einstufung in einen Pflegegrad ist seit der Reform 2017 das sogenannte „Neues Begutachtungsassessment“ (NBA). Dieses erfasst in 6 Modulen unter anderem:

- Mobilität,

- kognitive und kommunikative Fähigkeiten,

- Verhaltensweisen und psychische Problemlagen,

- Selbstversorgung,

- Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen sowie

- Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.

Wichtig: Die körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung muss dauerhaft (also voraussichtlich länger als 6 Monate) bestehen. Die Fähigkeit, Auto zu fahren, wird dabei explizit nicht erfasst.

Das Fahrverhalten steht also gar nicht im offiziellen Bewertungskatalog. Trotzdem: In der Praxis sorgt genau dieses Kriterium oft für Diskussionen.

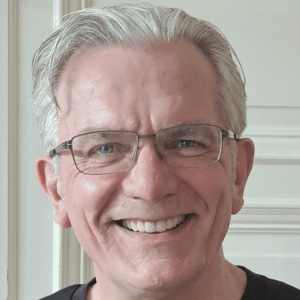

Dr. med. Jörg A. Zimmermann schreibt über die Gesetzliche Pflegeversicherung ‒ eine höchst subjektive ärztliche Zweitmeinung zu Diagnosen und Therapieversuchen in einem manchmal sehr kranken System. Er ist Arzt mit mehrjähriger klinischer Erfahrung. Mit seiner Firma Familiara hilft er Betroffenen, sich gegen ungerechtfertigte Entscheidungen der Pflegekassen zur Wehr zu setzen. Seit 2017 haben er und sein Team über 40.000 Fälle analysiert und mehrere tausend Widerspruchsverfahren in allen Phasen begleitet.

Auto fahren bedeutet fit? Ein Trugschluss

Auf den ersten Blick mag das Argument plausibel klingen: Wer noch ein Fahrzeug sicher steuert, kann ja so schlecht nicht dran sein. Autofahren ist eine höchst komplexe Tätigkeit, die gewisse Anforderungen an das Leistungsvermögen der betroffenen Person stellt.

Doch der Teufel steckt im Detail. Viele Pflegebedürftige leben in ländlichen Regionen, wo das Auto nicht Luxus, sondern Notwendigkeit ist. Gerade bei eingeschränkter Mobilität ist der Verzicht auf den eigenen Pkw oft gleichbedeutend mit Isolation.

Und dann gibt es Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen, die z. B. körperlich stark eingeschränkt sind, aber mental völlig fit – und mit Automatikwagen, behindertengerechter Ausstattung und einer Portion Gewohnheit dennoch ihren Alltag im Straßenverkehr bewältigen können. Ist das verwerflich – oder vielmehr ein Ausdruck von Autonomie?

Was sagt die Rechtsprechung?

Ein bemerkenswertes Urteil kommt vom Sozialgericht Detmold (Az. S 6 P 211/18). Dort stellte das Gericht klar:

Allein der Umstand, dass eine versicherte Person noch Auto fährt, lässt nicht den Rückschluss zu, dass keine Pflegebedürftigkeit vorliegt.

Das bedeutet: Autofahren ist kein Ausschlusskriterium für einen Pflegegrad. Entscheidend bleibt der Hilfebedarf im Alltag – und nicht, ob jemand montags noch zum Supermarkt fahren kann.

Auch das Landessozialgericht Bayern (Az. L 4 P 88/18) hielt in einem ähnlichen Fall fest, dass das Autofahren allenfalls ein Indiz unter vielen sein könne – aber kein KO-Kriterium.

Nicht zu unterschätzen: Das Pflegetagebuch

Dokumentieren Sie den tatsächlichen Pflege- und Unterstützungsbedarf Ihres pflegebedürftigen Angehörigen und wappnen Sie sich für Begutachtungstermin oder Arztgespräch.

Gutachter zwischen Alltagstauglichkeit und Misstrauen

In der Realität bewerten viele Gutachter von Medizinischem Dienst (MD) oder Medicproof das Autofahren dennoch als Hinweis auf zu viel Selbstständigkeit. Das mag psychologisch nachvollziehbar sein, ist aber fachlich bedenklich. Denn hier wird eine Einzelaktivität – die in keiner Weise alle Lebensbereiche abdeckt – überbewertet.

Selbst der MD-Leitfaden für die Begutachtung kennt kein Modul „Führerschein“. Wer dennoch daraus Rückschlüsse zieht, bewegt sich auf dünnem Eis.

Pflegegrad 1 – die große Minimalstufe

Gelegentlich wird das Autofahren als „Schwellenargument“ gegen Pflegegrad 2 oder höher herangezogen. Pflegegrad 1 wird dabei als eine Art Trostpflaster vergeben – nach dem Motto: „Sie brauchen ja keine Hilfe – aber wir erkennen Ihre Mühe an.“

Doch auch hier gilt: Selbst Pflegegrad 2 setzt nicht vollständige Hilflosigkeit, sondern lediglich einen höheren Grad an Unterstützung bei Alltagsverrichtungen voraus. Und die können mit dem Autofahren schlicht nichts zu tun haben – man denke an Unterstützung bei

Medikamenteneinnahme, Ernährung oder Körperpflege.

Fazit: Der Mensch ist mehr als sein Lenkrad

Pflegebedürftigkeit ist ein komplexes Thema. Sie reduziert sich nicht auf das Vorhandensein eines Führerscheins oder eines fahrbaren Untersatzes. Einem Menschen, der mit Mühe und viel Organisation seinen Alltag so gestaltet, dass er sich noch ans Steuer setzen kann, gebührt Respekt – keine Abwertung seiner gesundheitlichen Einschränkungen.

Die Pflegebegutachtung lebt vom individuellen Blick auf den Menschen. Wer hier schematisch urteilt – etwa nach dem Motto: „Autofahrer = nicht pflegebedürftig“ – verfehlt den Sinn der Pflegegrade. Wünschenswert wäre ein klarer Hinweis in den Gutachterleitlinien, dass Autofahren nicht als Ausschlusskriterium gelten darf.

Solange dieser Passus fehlt, bleibt die Diskussion wohl eine Gratwanderung zwischen Autonomie, Misstrauen und Paragraphen. Und wer weiß: Vielleicht wäre ein kleiner Aufkleber auf jedem MD-Gutachten hilfreich – frei nach dem Motto: „Dieser Mensch kann Auto fahren. Und trotzdem Hilfe brauchen.“