Die Zahl der an Hautkrebs erkrankten Menschen steigt. Allein bei den Krankenhausbehandlungen verzeichnet die Statistik zwischen 2001 und 2021 ein Plus von 75 Prozent. Dabei lag der Anstieg für den sogenannten hellen oder weißen Hautkrebs sogar bei 114 Prozent, für den selteneren, aber am häufigsten für tödliche Verläufe verantwortlichen schwarzen Hautkrebs immerhin nur bei 7 Prozent. Grund zur Entwarnung ist das aber nicht, zumal die Zahl der an Hautkrebs Verstorbenen im selben Zeitraum um 55 Prozent zugenommen hat, während die Sterblichkeit für alle Krebserkrankungen nur um 10 Prozent gestiegen ist.

Wer ist besonders gefährdet?

Ein Risikofaktor für die Erkrankung an Hautkrebs ist die genetische Veranlagung, also der Hauttyp und die Zahl der Pigmentmale (auch Muttermale oder Leberflecken genannt), mit denen ein Mensch geboren wird. Diese vererbte Vorbelastung ist somit ebenso wenig beeinflussbar wie etwaige Hautkrebserkrankungen in der Familie.

Auch ein geschwächtes Immunsystem, etwa infolge einer Organtransplantation und der Einnahme von Immunsuppressiva, aufgrund von Unterernährung, Autoimmunkrankheiten, HIV-Infektionen oder Krebserkrankungen erhöht die Gefahr, an Hautkrebs zu erkranken. Auch dagegen lässt sich nicht wirklich etwas tun, außer dem, was zur Behandlung der Immunschwäche an sich unternommen wird.

Das Alter als Risikofaktor

Und noch ein weiterer Risikofaktor für den Hautkrebs lässt sich nicht beeinflussen: das Alter.

Denn auch wenn die Altersverteilung nach Hautkrebs-Typ und nach Geschlecht variiert: Allgemein lässt sich festhalten, dass die Wahrscheinlichkeit, an Hautkrebs zu erkranken, im Alter zunimmt. So entfallen die meisten Hautkrebs-Diagnosen auf die Gruppe der über 70-Jährigen. 2021 war zudem die Hälfte der an Hautkrebs Verstorbenen mindestens 80 Jahre alt, mehr als ein Drittel hatte mindestens das 85. Lebensjahr vollendet.

Zur Erinnerung: Auch die Wahrscheinlichkeit einer Pflegebedürftigkeit steigt mit dem Alter rapide an. 2019 waren in Deutschland 13,7 Prozent der 75- bis 80-Jährigen pflegebedürftig, 26,4 Prozent bei den 80- bis 85-Jährigen und 49,4 Prozent bei den 85- bis 90-Jährigen. Für die über 90-Jährigen lag die Pflegequote bei 76,3 Prozent.

Soweit die schlechten Nachrichten. Gegen gewisse Risiken lässt sich wenig bis nichts tun. Die übrigen Gefahrenquellen aber können weitgehend gemieden oder sogar ganz umgangen werden.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung

Denn Hauptverdächtige für das Auslösen von Hautkrebs ist und bleibt die UV-Strahlung der Sonne. Ist die Haut der direkten Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum (und länger können schon zwanzig Minuten sein) ausgesetzt, erhöht sich das Risiko für Hautkrebs.

(Das gilt im Übrigen auch für das Sonnenbaden im Solarium, denn dort wird der Körper mit nichts anderem als UV-Strahlen beschossen.)

Kann Ihr Angehöriger noch Zeit im Freien und in der Natur verbringen, vermeiden Sie unbedingt direkte und intensive Sonneneinstrahlung. Neben dem Schutz der Haut durch Sonnenschutzmittel oder noch besser sonnendichte, luftige Kleidung, Sonnenhut und Sonnenbrille empfiehlt sich generell das Meiden der Mittagssonne. Zudem ist die UV-Belastung in der Nähe zu Wasser, Sand, Schnee oder in Höhenlagen deutlich stärker. Zusätzlich können bestimmte Stoffe, darunter auch Zusätze in Parfüm oder Gesichtswasser, die schädliche Wirkung der UV-Strahlen noch erhöhen.

Vorsicht: Medikamente und Sonne

Vorsicht ist auch bei manchen Medikamenten geboten, die zu einer gesteigerten Lichtempfindlichkeit der Haut und fotosensiblen Reaktionen führen können. Grundsätzlich sollten Sie bei Medikamenten, die Ihr Angehöriger oder Ihre Angehörige einnimmt, immer den Beipackzettel auf Hinweise im Zusammenhang mit Sonnenlicht und eventuellen Nebenwirkungen kontrollieren und auch den Arzt oder Apotheker danach fragen. Denn von Entwässerungsmitteln oder Herz-Kreislauf-Medikamenten, über Antidepressiva und Antipsychotika, bis zu Antibiotika oder auch Johanniskraut-Öl – eine Menge Präparate ganz unterschiedlicher Anwendungsgebiete können, müssen aber keineswegs solche fotoallergischen Reaktionen hervorrufen. Symptome sind – wie beim Sonnenbrand – Schmerzen, Rötungen oder gar Blasenbildung, und auch hier sind hellhäutige Menschen besonders anfällig.

Ein Grund für die hohe Hautkrebsrate unter den über 70-Jährigen dürfte übrigens gerade die lange Einwirkung von für den Hautkrebs ursächlichen oder zumindest förderlichen Einflüssen sein: vornehmlich der direkten Sonneneinstrahlung. Zumal die Haut sich weder an die Sonne gewöhnt noch vergisst, was ihr schon alles zugemutet wurde. Wer in Kindheit und Jugend Sonnenbrände hatte, trägt ein zwei- bis dreifach erhöhtes Hautkrebsrisiko.

Allerdings bedeutet Risiko nicht gleich Erkrankung und auch im Alter oder unter ungünstigen Bedingungen lässt sich noch einiges tun.

Hautkrebs-Screening und Früherkennung

Ziel des Hautkrebs-Screenings ist es, bösartige Veränderungen der Haut möglichst früh zu erkennen, denn früh erkannt, ist Hautkrebs in den allermeisten Fällen heilbar. Im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung steht Frauen und Männern, die das 35. Lebensjahr vollendet haben, seit 2018 alle zwei Jahre ein Hautkrebs-Screening zu. Dieses Anrecht verfällt auch im Alter nicht oder durch eine Pflegebedürftigkeit.

Sofern Ihr Angehöriger also noch dazu in der Lage ist, vereinbaren Sie einen Termin zum Hautkrebs-Screening. Dieses wird vor allem von Hautärztinnen und Hautärzten in dermatologischen Fachpraxen angeboten, kann aber mit einer entsprechenden Zusatzqualifikation auch von anderen Medizinern durchgeführt werden. Die Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention geht deutschlandweit von mehr als 40.000 Ärztinnen und Ärzten aus, die ein Hautkrebs-Screening durchführen können. Eine wohnortnahe Versorgung sei darum möglich.

Die Untersuchung selbst dauert meist nur einige Minuten, in denen Arzt oder Ärztin den gesamten Körper mit dem bloßen Auge oder einem speziellen Mikroskop (dem Dermatoskop) absuchen, um eventuelle auffällige Hautveränderungen zu entdecken. Der Prozess ist also schmerzlos und in der Regel unkompliziert.

Vor- und Nachteile des Hautkrebs-Screening

Durch die Früherkennung möglicherweise gefährlicher Hautveränderungen erhöht sich die Chance auf eine rechtzeitige Behandlung und Heilung. Wissenschaftlich betrachtet gibt es aktuell Hinweise darauf, dass das flächendeckende Hautkrebs-Screening zu einer niedrigeren Sterberate führt. Eindeutig belegen lässt sich dies aber zurzeit noch nicht.

Auch kann es dazu kommen, dass im Verdachtsfall Hautveränderungen entfernt werden, die sich später als gutartig herausstellen, oder bösartige Veränderungen behandelt werden, die das Leben der Betroffenen nicht beeinträchtigt hätten. Darüber hinaus verursacht ein fälschlich ausgesprochener Verdacht auf Hautkrebs bei Betroffenen unnötige Ängste und Sorgen.

Nach Ansicht der meisten Experten überwiegen die Vorteile des Hautkrebs-Screening aber die Nachteile.

Hautkrebs-Screening bei häuslicher Pflege

Auch für Menschen, die in häuslicher Umgebung gepflegt werden, empfiehlt sich mit steigendem Alter und umso mehr bei Erfüllung weiterer Risikokriterien ein regelmäßiges Hautkrebs-Screening. Sollte Ihr Angehöriger oder Ihre Angehörige zu einem Praxisbesuch nicht in der Lage sein, kontaktieren Sie zunächst den behandelnden (Haus-)Arzt. Dieser kann bei entsprechender Qualifikation das Hautkrebs-Screening auch im Rahmen eines Hausbesuches übernehmen. Alternativ fragen Sie nach einer Empfehlung für eine Kollegin oder einen Kollegen vor Ort oder erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse. Im konkreten Verdachtsfall erfolgt die weitere Abklärung und Untersuchung dann in einer dermatologischen Klinik.

Sowohl die Deutsche Krebshilfe als auch der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums der Helmholtz-Gemeinschaft bieten umfangreiche Informationen zum Thema Hautkrebs-Screening auf ihren Websites an sowie kostenfreie Beratung per Mail und Telefon.

Telemedizinisches Screening

Eine weitere Möglichkeit bietet seit Aufhebung des Fernbehandlungsverbots die Telemedizin. Entsprechende Angebote sind nicht unumstritten, die Techniker Krankenkasse etwa hält das Risiko einer falschen Diagnose auf diesem Weg für zu hoch und hat die Abklärung von Muttermalen im eigenen Online-Hautcheck ausgeschlossen. Auch die Stiftung Warentest hält die Untersuchung durch den qualifizierten Mediziner für unersetzbar, verlieh dem digitalen Dienst AppDoc aber kürzlich das Prädikat „gut“ und sprach eine Empfehlung aus.

AppDoc wurde von Heidelberger Hautärzten und Wissenschaftlern des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen entwickelt und zudem von der Ärztekammer Baden-Württemberg geprüft und zugelassen. Per App vom Handy oder auch im Browser an Laptop oder stationärem Computer können Fotos betroffener Körperstellen nach genauer Anleitung und mit weiteren Angaben zu Verdacht und Person hochgeladen werden. Gegen Zahlung einer Pauschale von 25 Euro soll es innerhalb von maximal sechs Stunden eine Antwort der Hautärzte geben. Laut Stiftung Warentest zeigte AppDoc im Vergleich mit anderen Hautscreening-Apps dabei die höchste Treffsicherheit bei den Diagnosen.

Experten empfehlen Selbstuntersuchung

Da Hautkrebs sich im schlimmsten Fall schnell entwickeln kann und zwischen den Screenings in der Regel zwei Jahre vergehen, empfehlen Experten, regelmäßig selbst nach verdächtigen Hautveränderungen zu suchen. Diese Selbstuntersuchung in den eigenen vier Wänden können Sie natürlich auch bei Ihrem pflegebedürftigen Angehörigen durchführen – was ohne Ganzkörper- oder Handspiegel vielleicht sogar einfacher ist. Sorgen sie nur für gute und ausreichende Beleuchtung.

Auch hier ist es wichtig, den ganzen Körper abzusuchen, selbst Stellen, die nur selten der Sonne ausgesetzt oder schwer einsehbar sind wie Kopfhaut, Gesäß, Genitalbereich, Fußsohlen oder Zehenzwischenräume. Auch unter Fuß- und Fingernägeln ihres Angehörigen sollten Sie schauen. Widmen Sie sich dabei besonders den Pigmentmalen. Die sogenannten Leberflecken oder Muttermale sind zwar meist harmlos, aber aus ihnen kann sich eben auch ein gefährlicher Hauttumor entwickeln.

Im Zweifel besser einmal mehr zum Arzt

Grundsätzlich gilt: Weist ein vorhandenes Pigmentmal Veränderungen in Größe, Form oder Farbe auf, sollte unverzüglich ein Arzt hinzugezogen werden. Ebenso wenn ein Pigmentmal zu jucken oder zu bluten beginnt. Sind Sie unsicher, wie Sie etwas einschätzen sollen, ziehen Sie lieber einmal zu oft oder im Nachhinein unnötig den Arzt hinzu.

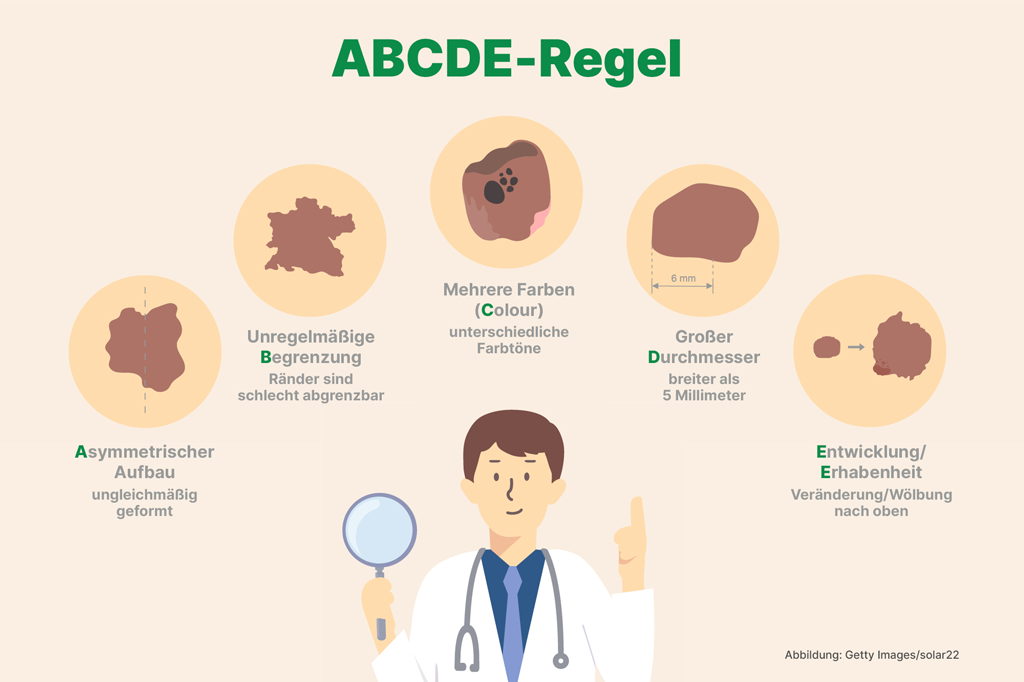

Weitere Hilfestellung für die Selbstuntersuchung auf schwarzen Hautkrebs gibt die ABCDE-Regel. Trifft mindestens eines der fünf Merkmale zu, sollten Sie die Stelle baldmöglichst von einem Arzt kontrollieren lassen.

Je früher erkannt, desto besser die Chancen

Wichtig: Die Selbstuntersuchung ersetzt nicht das professionelle Screening, kann aber hilfreich zur Früherkennung sein. Denn für jeden Hautkrebs gilt: Je früher er erkannt und je eher die Behandlung beginnen kann, desto besser stehen die Chancen.

Gewisse Risiken lassen sich nicht beeinflussen: Weder können wir aufhören zu altern noch vergangene Sünden, etwa in Form von ungeschützten Sonnenbädern, ungeschehen machen. Trotzdem ist es nie zu spät, das Risiko für Hautkrebs zu senken oder zumindest nicht noch weiter zu erhöhen, gerade vor dem Hintergrund des im Alter stark steigenden Risikos.